昨今、愛知県豊明市で「スマートフォン等」の使用を1日2時間以内とすることを目安にした条例案が9月に提出される見通しで、物議を醸しています。これは2つの点で前例のない内容です。1つは「スマホ等」にタブレットなどネット接続できる端末も含まれていること、もう1つは対象が子どもだけでなく市民全体に及ぶことです。

これまでも、スマホやゲーム機など電子機器やネット利用を制限しようとする公的機関の動きは何度もありました。背景には、青少年の視力悪化や学力低下、さらには親子間での会話の希薄化といった懸念が挙げられています。この規制の動きは、各国では数年前から行われていることで、日本の対応が遅すぎると感じているのは自分だけではないと思います。そしてこの規制の目的は「神経伝達物質ドーパミンのコントロールが主要な目的」であることは明白です。

以下に各国の規制の目的についてまとめてみます。各国の文書や法令は「ドーパミン」という語を正面からはあまり使いません。公式の目的としては、

①依存・過剰使用の予防(睡眠・学業・健康の保護)

②有害コンテンツと商業的搾取からの保護

③授業中の集中と学校の風紀改善、

④保護者による管理の強化

これらは結果として『ドーパミン駆動の即時報酬』を抑える設計(通知・自動再生・連続利用を誘う機能の制限等)を求めています。以下、地域別に「狙い」を要点整理します。

▪️地域別:規制の目的(要点)

◯中国(オンラインゲーム・スマホ)

〈ゲーム〉未成年のオンラインゲームは週3時間に制限(2021)。目的は依存予防と心身の健康・学業への悪影響の回避。監督強化を宣言。 China Law Translateガーディアン

〈スマホ/アプリ〉「未成年者モード」ガイドライン(草案 2023、実装ガイド 2024)が年齢別の1日上限(~2時間)や22–6時の利用抑制、休憩リマインド、保護者の遠隔管理などを要求。狙いは過度使用の抑制と親のコントロール強化。 ReutersTechNodeITIF

背景には「未成年者のネット依存の顕著化」という公式問題意識。 (China Law Translate)

◯韓国(シャットダウン法→廃止)

2011年に午前0–6時の16歳未満のゲーム提供禁止(睡眠確保・過剰使用抑制)。2021年に廃止し、以後は親子の選択やペアレンタルコントロール重視へ。 ウィキペディアコリアタイムズ

◯日本(香川県 条例)

2020年に全国初のゲーム時間の上限を勧告する条例(平日60分等)。目的はゲーム依存対策。違憲訴訟でも合憲判断が出た事例。 (Japan Wire by KYODO NEWS)

◯英国(Online Safety Act 2023)

プラットフォームに子どもの有害コンテンツから守る設計義務、年齢確認や年齢に応じた体験、違法・有害コンテンツのリスク低減を課す。目的はオンライン有害性の体系的削減。2025年に本格施行フェーズ。 GOV.UK+1ガーディアン

EU(Digital Services Act + 2025年未成年者保護ガイドライン)

未成年へのプロファイリング広告禁止、安全・プライバシー・セーフティ・バイ・デザイン、年齢保証(年齢確認)、“連続利用を煽る機能”(ストリーク・自動再生・プッシュ等)の抑制など。目的は有害接触/有害設計/搾取的慣行からの保護。 (European Commissionnatlawreview.com)

◯フランス(学校内スマホ規制)

2018年法で小中学校の持込み・使用を原則禁止。近年は校内での完全預け入れなど「デジタル休止」の試行拡大。狙いは集中力向上・いじめ/暴力の抑止・校内環境改善。 (Le Monde.frVoice of America)

◯オランダ(学校内スマホ禁止)

2024年から教室内での携帯・タブレット・スマートウォッチを原則禁止。目的は授業中の注意散漫を減らし学習に専念。政府調査では集中・社会的気候の改善が報告。 (Reuters+1eurydice.eacea.ec.europa.eu)

◯ニュージーランド(全国:Phones away for the day)

2024年に校内終日スマホ不可を義務化。目的は学業の集中・エンゲージメント向上と学校気候の改善。( education.govt.nz+1NZ Herald)

◯米国(連邦・州レベル)

連邦:米国公衆衛生総監が2023年に「若者のメンタルヘルスへの重大リスク」を警告(即時性の高い設計・長時間使用への懸念)。安全基準の整備を要請。(HHS.gov+1)

州:ユタ州は2023–24年に夜間使用制限や年齢確認、依存性の高い設計の禁止、保護者ツールの強化などの法整備。目的は若者のメンタルヘルス危機への対処。ただし憲法訴訟も進行。 (senate.utah.govsocialmedia.utah.govAP News)

自治体:NYC は2024年、ソーシャルメディアを“環境毒”/公衆衛生ハザードとする勧告を発出。目的は若者の心の健康の保護。( ABC Newsニューヨーク市政府)

◯国際的な医学的根拠(背景)

WHOはGaming disorderをICD-11で疾患分類(2019/2022導入)。各国の「依存予防」目的の政策根拠の一つ。 (世界保健機関PMC)

この世界保健機構で2019年にゲーム障害という疾患が公式に定められたのは記憶に新しいところであります。日本では、このゲームやスマホ(もちろんYouTube含む)の使い過ぎによる悪影響は、成長期の子供を持つ親であれば、『タブレット学習を辞めて欲しい』『学校でのスマホ規制を強化して欲しい』など思っていらっしゃる方が多いと思われます。

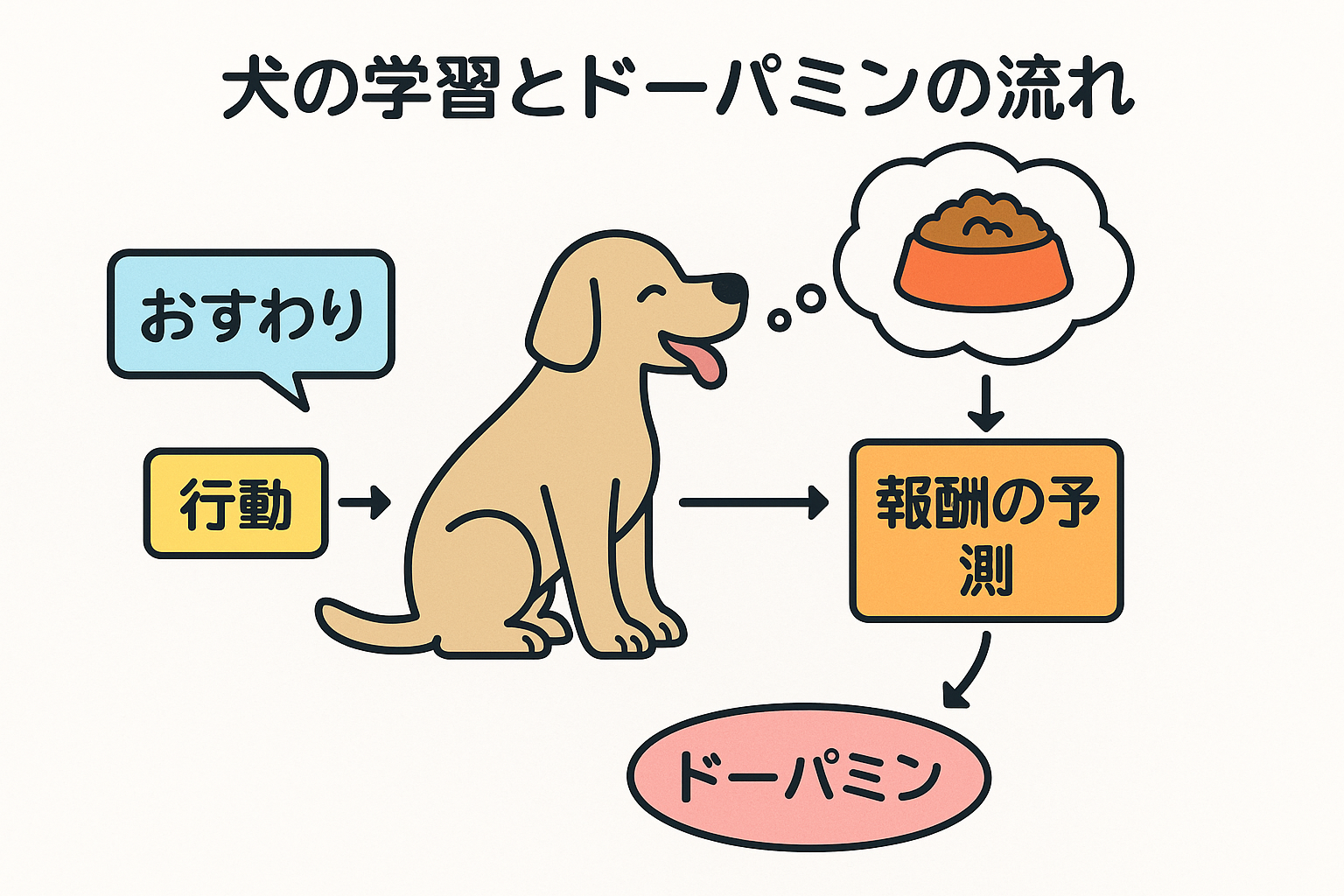

そして、実際のところこのゲーム・スマホによる影響は、神経伝達物質であるドーパミンのコントロール不全が起きているのだと思います。これは子供だけではなく大人にも同様のことが言えます。例えば、SNSで『いいね!』『ハートマーク』『高評価』をもらえれば嫌な人は誰もいないと思います。これが一つの報酬になっているので、ここで少なからずドーパミンが放出されているのです。結果、またその報酬を求め、人は投稿を繰り返すのです。では、犬はどうか?「お座り=餌がもらえる」と学習すると、お座りした直後や飼い主の合図を聞いた時点でドーパミンが放出されます。そしてお座り・待てでよだれを垂らしているときも、実際にドーパミンが放出されています。

では、実際に子供たちのドーパミンコントロールについて考えてみます。

では、単なる勉強したら「ご褒美(おやつ・お金)」をあげるという方法以外で、ゲームやスマホ依存から抜け出しドーパミンコントロールができるのでしょうか?

それには、外遊び・勉強そのものが楽しい・達成感がある体験に変換する工夫が必要です。以下は科学的に有効とされる方法をまとめてみます。

*小さな成功体験を積ませる(達成可能な課題設定)

ドーパミンは「予測より少し良い結果」が出たときに最も放出される(報酬予測誤差理論)。

子どもにとって 「ちょっと頑張ればできる課題」を用意すると、勉強自体に快感が結びつく。

*即時フィードバックを与える

正解したらすぐに「できたね!」と認める。

即時の社会的報酬(ほめ・承認)もドーパミンを放出させる。

*ゲーム化(ゲーミフィケーション)

点数化、レベルアップ、タイムチャレンジなどを取り入れる。

勉強自体が「遊び」と同じ即時報酬を持つようになる。

*社会的つながりを活かす

一緒に学ぶ、成果を共有する(仲間・親からの承認)。

ドーパミンは「社会的報酬」に強く反応する。

*身体活動と組み合わせる

運動はドーパミン放出を促進 → その後の学習効率を高める。

例:5分間のジャンプや鬼ごっこをしてから課題に入る。

*内発的動機づけにリンクさせる

「なぜ勉強するか」を本人の興味(将来や好きな分野)に関連づけると、外部の報酬ではなく勉強自体にドーパミンが出やすい。

考察:

上記まとめてみましたが、何気なくやっていることが多いと感じている親御さんも多いかと思います。これらの方法だけではないと思いますが、できることから始めてみるといいかと思います。ドーパミンコントロールするには、その子にあった方法があるはずです!

しかし、そもそもゲームやスマホをやりたくて仕方がなくて、衝動を抑えることができない子供達が多いのは事実です。その子供達は「幼児期を過ぎても抑制性介在ニューロン(GABA系)や前頭前野からの下行路の髄鞘化が未完成なまま」になっている可能性があります。そのコントロールには、睡眠時間・栄養、そして原始反射の残存なども影響しています。今の子供達は、自分がそうなりたくてゲームやスマホの依存症になっているのではなく、外界からのビジネス目的で今の環境を生んでいるのだと思います。

子供達の未来のために、日本でもゲームやスマホの本格的な規制を強く望みます。このままでは、人間の脳は劣化していくばかりなのです。

2025年8月27日

KIZUカイロプラクティック 木津直昭